Può darsi che mi sbagli, ma letta l’ordinanza di custodia cautelare con la giusta lentezza, ricavo l’impressione che già in sede di riesame più di una delle persone coinvolte nell’ultima inchiesta della DDA possa vedersi restituita la libertà o modificata la propria posizione.

Mi pare che ci sia uno scheletro dell’accusa che possa reggere il percorso processuale (soprattutto se, come oggi scrive L’Unione, le perquisizioni hanno dato esito positivo sul versante delle armi, sempre che non sia il solito fucile arrugginito), ma anche che vi sia tanto altro che è ridondante (questo è un problema che ha la polizia giudiziaria perché non sa trattare moli consistenti di testi e di dati).

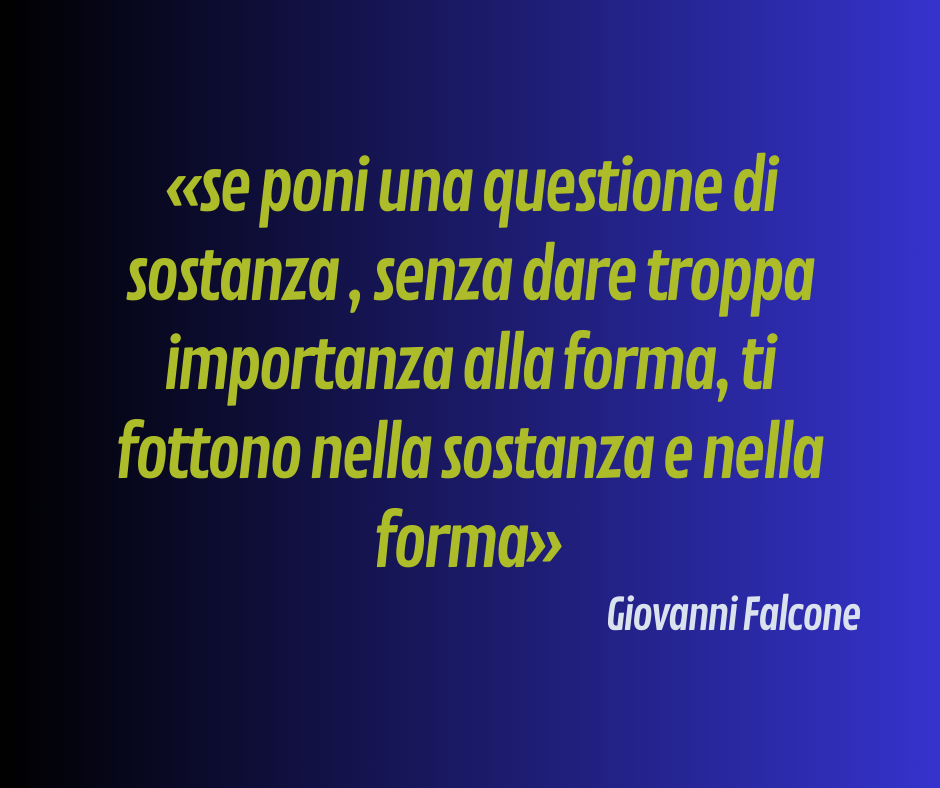

Alcuni soggetti sono tirati dentro l’indagine per i capelli, per aver avuto un contatto con Tizio o con Caio, ma non per aver commesso dei reati (ed è fastidioso trovare in atti il nome di gente che occasionalmente ha incontrato gli indagati, ma che evidentemente non era al corrente né partecipava ad alcuna attività delittuosa; come pure è vomitevole l’infoiamento di alcuni giornalisti nella caccia al nome, per poi diffonderlo come con un aerosol). Altri sono indiziati di reato de relato, cioè per ciò che dichiarano, intercettati, alcuni indagati su alcuni eventi e non per accertamento approfondito degli stessi. L’esegesi delle intercettazioni è terreno molto scivoloso.

Aleggia il senso di un’anticipazione, di un’urgenza che ha accelerato ciò che aveva bisogno di sedimentare.

Aleggia sull’indagine l’esperienza dei Ros in Sicilia e in Calabria.

In quelle regioni, la Mafia e la ‘Ndrangheta sono state messe in difficoltà colpendone il prestigio, rendendo pericolose le frequentazioni con i malavitosi. Nell’indagine sarda è evidente che si vuole colpire una saldatura sociale tra ambienti generalmente separati, quello delle campagne e dei traffici e quello delle città, dei poteri e dei servizi. Si tratta di un nobile intento morale, ma perché abbia rilevanza penale non bastano né parole, né indizi: servono prove.

L’intervista che oggi il Rettore di Sassari rilascia alla Nuova Sardegna è indicativa di una linea difensiva che ha la sua forza. Dice il Rettore che lui non sapeva che le persone che occasionalmente frequentava continuassero a delinquere. L’ordinanza, invece, argomenta sulla capacità di ‘intimidazione’ della ‘banda’ fondata sul prestigio criminale dei suoi componenti, che non aveva bisogno di essere dichiarato. Se si gioca tra il ‘detto’ e il ‘non detto’, però, è lecito anche che vi sia chi non capisca nulla, o che, se anche fa finta di non capire, è difficile da smascherare: siamo alla psicologia non al delitto.

L’episodio, in questo senso più significativo, cioè reale e non psicologico, riguarda il pedinamento di Temussi da parte di un’auto risultata poi essere nella disponibilità della banda ed essere successivo a un contrasto tra lo stesso Temussi e la ex assessora regionale Murgia (sulla quale non trovo fino in fondo convincenti le motivazioni sulla custodia in carcere). Temussi è vittima? Pare di sì, ma poi l’Ordinanza lo tira dentro le spire della banda con un ragionamento ardito e con una lettura delle leggi del settore della sanità che temo non reggerà uno scrutinio non dico severo, ma almeno attento. Insomma, Temussi sembra una torsione contraddittoria dell’azione investigativa.

C’è un altro episodio che resta sullo sfondo: due degli indagati parlano di minacce ricevute dal Presidente della Regione da parte del mondo agro-pastorale, tali da indurlo a chiedere una sorta di protezione a membri della banda. Se questo fatto fosse ulteriormente accertato sarebbe gravissimo e legittimerebbe l’intera indagine, perché significherebbe che le istituzioni riconoscono più efficace nel controllo del territorio il prestigio criminale che la capacità delle forze dell’ordine.

Ci troviamo dunque dinanzi a un’iniziativa molto seria della magistratura. È chiaramente un tentativo, che mi pare per certi versi preventivo e per questo anticipato, di creare una sorta di fascia frangifuoco tra il mondo criminale e la società civile. In Sicilia e in Calabria ha funzionato; può funzionare ‘moralmente’ anche in Sardegna, ma perché funzioni processualmente mi pare servano ulteriori conferme.

Premetto che non ho avuto modo di leggere l’ordinanza, però l’articolo offre diversi spunti per delle valutazioni più generali sul ruolo della magistratura e sulla problematicità di alcuni reati previsti dal nostro codice, problemi con i quali gli avvocati devono fare i conti ogni giorno.

Purtroppo i delitti associativi sono uno degli strumenti più efficaci (a discapito del cittadino) a disposizione del magistrato mosso dal desiderio di “educare” (anziché dalla volontà di applicare la legge, come dovrebbe essere ovvio in uno Stato di diritto).

Con il reato associativo il legislatore punisce il mero associarsi per fini delittuosi, anche se la condotta non è poi sfociata nella commissione del reato al quale è finalizzata la consorteria.

Ma cosa significa associarsi e quindi assumersi il rischio di PENE SEVERISSIME? In questo spazio indeterminato la giurisprudenza si è sbizzarrita, elaborando fumosi criteri il cui comune denominatore è l’incertezza applicativa ai danni del cittadino. Se poi consideriamo che la Cassazione ritiene punibile anche il concorso esterno (ossia il partecipare all’attività di un’associazione senza associarsi [???]) ecco che la discrezionalità diventa puro arbitrio.

Purtroppo quando qualche mese fa il ministro Nordio ha provato a sollevare la questione, ma i soliti forcaioli (fan di Gratteri e Travaglio, grillini, etc) hanno gridato allo scandalo facendo leva sulle paure del popolo bue, al quale evidente sta bene che certi magistrati possano creare la legge senza nessuna legittimazione democratica

Considerazioni acute