La magistratura provò a fermare Falcone in ogni modo e non ci riuscì.

Lo uccise la mafia armata.

Paolo Borsellino capì che Falcone era stato ucciso perché aveva bene inteso come svelare e colpire la struttura profonda e malata dello Stato, che solo per semplificare poteva essere chiamata mafia. Aveva capito che non esisteva una mafia dei killer che intimoriva i ricchi e i potenti.

Esisteva invece un sistema di mediazioni, di denaro, di potere e di prestigio, tenuta insieme dai modi dell’equilibrio stabilito tra le diverse ambizioni di molte parti.

Ciò che univa (e unisce) questo sistema è la ferrea logica del profitto e del potere, con una pericolosissima sovrapposizione di mentalità tra chi è allenato alla egemonia politica e chi è abituato a imporsi sui mercati o sul territorio. Questa rete rimane invisibile se si indaga sul singolo omicidio, sul singolo latitante, sulla singola corruzione: emerge solo se si è in grado di produrre una visione d’insieme, cioè di capire come, così come accade sui mercati, sia sempre una vocazione alla conquista del monopolio (in questo caso del potere e del denaro) a produrre alleanze così estese da non essere riconoscibili come tali nei propri estremi. Agli estremi possono stare un Procuratore della Repubblica corrotto e un killer, senza che l’uno sappia dell’altro, ma entrambi ben partecipi dello stesso “giro”; oppure un Presidente del Consiglio o un banchiere e un lobbista di media grandezza, incaricato ‘solo’ di fare la parti. L’estensione della rete, così ampia da non rendere necessario che tutti conoscano tutti, fornisce l’alibi morale a chi vi partecipa, pur essendo tutti consapevoli di far parte della stessa struttura.

Il famoso dossier mafia-appalti è la fotografia di questo sistema che la magistratura si è ostinata a inabissare.

Paolo Borsellino si stava preparando a incrociare i suoi dati, quelli del dossier mafia-appalti, con quelli di Antonio Di Pietro.

Borsellino è stato ucciso dalla stessa mafia armata che aveva ucciso Falcone, ma lo Stato corse a coprire le tracce del vero motivo del suo assassinio con il più clamoroso depistaggio giudiziario mai realizzato.

Di Pietro, a sua volta, venne fermato dalla magistratura, con un’indagine a suo carico condotta da un magistrato che era il fratello della persona che agli atti era risultata essere il referente della mafia per le imprese del Nord che lavoravano in Sicilia. Il CSM se la cavò con un richiamo.

Non solo non c’è stata alcuna trattativa Stato-Mafia, inventata di sana pianta per nascondere l’insabbiamento del dossier Mafia-Appalti, semmai ci sono state troppe tutele del sistema mafioso da parte dello Stato e soprattutto di una parte della magistratura.

C’è un filo rosso che lega la ricostruzione degli anni delle stragi siciliane del 1992 non solo con Tangentopoli, ma anche e soprattutto con l’affaire Palamara e con lo squarcio sul potere giudiziario italiano che quella vicenda ha comunque prodotto, consentendo di vedere tutte le zone grigie di un potere, quello giudiziario, che è stato il vero facilitatore morale e istituzionale della morte di Falcone e di Borsellino.

Se Raul Gardini non si fosse suicidato, oggi sapremmo moltissimo del legame tra grandi imprese e strutture dello Stato e magari sapremmo anche chi ha incassato i 50 miliardi in CCT della tangente Enimont destinati a Salvo Lima e da questi mai incassati perché ucciso prima. Ma qualcuno li ha incassati. Di Pietro ancora oggi fornisce tutti gli elementi per seguire anche a distanza di trent’anni questo fiume di denaro, ma nessuno lo ascolta.

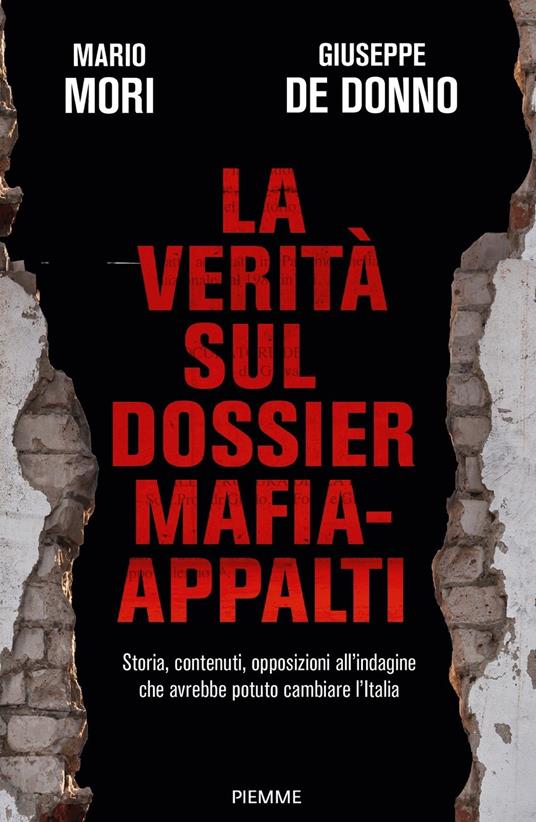

Il libro La verità sul dossier Mafia-Appalti di Mario Mori, ex comandante dei Ros, e Giuseppe De Donno, il capitano dei Carabinieri che condusse materialmente l’indagine sugli appalti siciliani e che svelò, due anni prima di Di Pietro, i legami occulti tra imprenditoria e politica nella Repubblica italiana, è un libro che racconta lo Stato che non vorremmo esistesse ma che esiste.

È un libro che, per parti (perché, come tutti i libri che vogliono dire tutto, è scritto malaccio, anzi, diciamolo pure, andrebbe riscritto di sana pianta) andrebbe studiato nelle scuole, perché è esemplificativo dei due modi con cui si può cambiare il mondo: il metodo dell’eroe e il metodo del sistema.

Il primo è quello che io personalmente prediligo: un uomo solo (Falcone, Borsellino, Ghandi, Martin Luther King ecc.) più capace di altri e più interessato alla nobiltà delle azioni che al potere (anche questa può essere una patologia, ma a me pare buona, perché alla fine ha come effetto massimo solo la morte dell’eroe non quella dell’umanità), produce delle rotture nell’ordine costituto e guadagna libertà e giustizia per tutti.

Il secondo è quello dei cosiddetti realisti: dato l’ordine vigente, magari pur non apprezzandolo, si realizza la migliore strategia perché il proprio gruppo di appartenenza possa starvi e prosperarvi. È la scelta di quelli che dicono che le cose si cambiano solo quando possono cambiare, i quali si convincono che, nel frattempo, mentre si spera che le cose cambino (cioè che altri producano il mutamento), se tutti prendono soldi, perché non prenderli a propria volta? È la regola del gioco, non una scelta; è adattamento, non corruzione.

Falcone e Borsellino erano eroi; la magistratura palermitana e romana erano sistemiste. È sintomatico, come ho già scritto, che in questo libro ricorra potentemente lo stesso nome di un altissimo magistrato che ricorre nelle inchieste generate dal cosiddetto affaire Palamara. Eppure lo Stato ha punito solo Palamara.

Chiudo con qualche esemplificazione di come si uccidono gli eroi, pur ammirandoli.

Il 31 luglio 1992, esattamente 12 giorni dopo l’omicidio Borsellino, Luigi Patronaggio, allora giovane sostituto della Procura di Palermo, oggi Procuratore generale della Repubblica di Cagliari, venne audito dal CSM e raccontò di come Borsellino, nella riunione convocata in Procura l’11 luglio del 1992, otto giorni prima della sua uccisione con la strage di via D’Amelio, chiese conto ai colleghi del Dossier Mafia-Appalti. A quel momento il dossier aveva partorito il topolino, cinque arresti, ma l’intera indagine era stata svelata perché il dossier era stato integralmente allegato alla documentazione a disposizione delle parti per il Tribunale del riesame. Due dei magistrati presenti avevano firmato due giorni prima la richiesta di archiviazione per la parte saliente del dossier, ma nessuno dei due avvertì Borsellino di questa decisione. Tutti tacquero. La deposizione di Patronaggio è rimasta secretata per trent’anni ed è riemersa solo grazie al lavoro degli avvocati difensori di Mori e De Donno nell’ambito del processo sulla cosiddetta ‘trattativa’. Antonio Ingroia ha riferito alla Commissione d’Inchiesta della Regione Siciliana che al termine della riunione del 14 luglio Borsellino gli disse: “Qui qualcuno non me la racconta giusta”. Così maturano gli omicidi degli eroi e così si cancellano le tracce di chi li ha esposti alla morte; quando una persona onesta dice la verità, lo Stato la secreta.

Febbraio 1991. Il capitano De Donno parte dal comune di Baucina e, indagando sulle imprese e sugli appalti, giunge a cogliere un legame strutturale tra una grossa impresa romana, amministrata dal genero di De Gasperi, e alcune imprese siciliane legate alla mafia. Nella rete sta anche un’azienda pubblica della Regione Siciliana, la SIRAP, controllata dall’ESPI Ente siciliano per la promozione industriale, ente in liquidazione presieduta da Francesco Pignatone, padre del noto magistrato. De Donno si premura di avvertire il magistrato e di notificargli che in una intercettazione si faceva riferimento la padre. Il dott. Pignatone avrebbe risposto: “Va bene, grazie”. De Donno se ne andò contento perché gli sembrò che il magistrato avesse apprezzato la sua sensibilità”. Mori, invece, disse: “Questo lo vedremo”. Quando Giovanni Brusca si pentì, parlò di un magistrato come motivo di uno scontro tra Totò Riina e la famiglia mafiosa dei Buscemi, accusata di non aver messo a disposizione questa relazione di qualità. Tutto il libro è attraversato da un fantasma giudiziario a dir poco inquietante che arriva da protagonista ai nostri giorni.

Non è un libro facile. È un libro drammatico. Lo si sarebbe potuto intitolare: “Come uccidere gli eroi”.

… “motore” Mammona, chi no pro àteru est sa merda de sos dimónios.

No fragat de merda, ma de totu su chi cheret nàrrere gherra, si tiat nàrrere una “realtade merdosa” indimoniada, in tempus de gherra e in tempus de ‘paghe’, cancru de s’Umanidade.

Su ch’est chi su dinari/moneda/cosa, de ‘misura’/’metro’ (fartzu) de su valore triballu e benes, candho e si sunt benes (e no males chi fragant de isfrutamentu, domìniu, morte, distruimentu, ruina) est unu “cìrculu vitziosu”: s’efetu (arrichimentu e domìniu) est torra sa càusa chi fàghet s’efetu chi est torra sa causa chi faghet su matessi efetu, sempre e totu a efetu merdosu e funtzione merdosa chi nos cundennat a fàghere sas “rodas” de un’ingranàgiu indimoniadu.

Si unu no ndh’essit. Si unu no b’intrat.

Si no ndhe cheret essire o no bi cheret intrare pro èssere menzus umanidade, umanu, cristianu e no “roda” de un’ingranàgiu indimoniadu.

Si de eroes bi at bisonzu, tocat a no b’intrare: est “eroismu” custu, si ‘eroes’ b’at.

E s’Umanidade no est unu casidhu de abes, no est regnu de unu ‘pópulu’ de abes fémina “bottinatrici” in ‘órdine perfetu’, unu solu mascru, una sola reina a “monarchia” incostitutzionale che a su determinismu de sa natura biológica animalina.

Su cristianu, chi est animale ma meda prus de massa biológica, cristianu chi tenet libbertade e responsabbilidade cun sos piessignos e lìmites suos (no cudha chi chircant magistrados e carabbineris), podet fàghere a mancu de intrare in s’ingranàgiu indimoniadu de Mammoma.

De su restu (ma no est unu ‘restu’ ca est su èssere zente), s’Umanidade umanidade est homo homini deus e no homo homini lupus, ca neune podet naschire, crèschere e campare e mezorare chentza s’àteru, chentza sos àteros, a profetu de totus chentza èssere unu casidhu de abes, e mancu mai neune sa fotocópia de un’àteru.